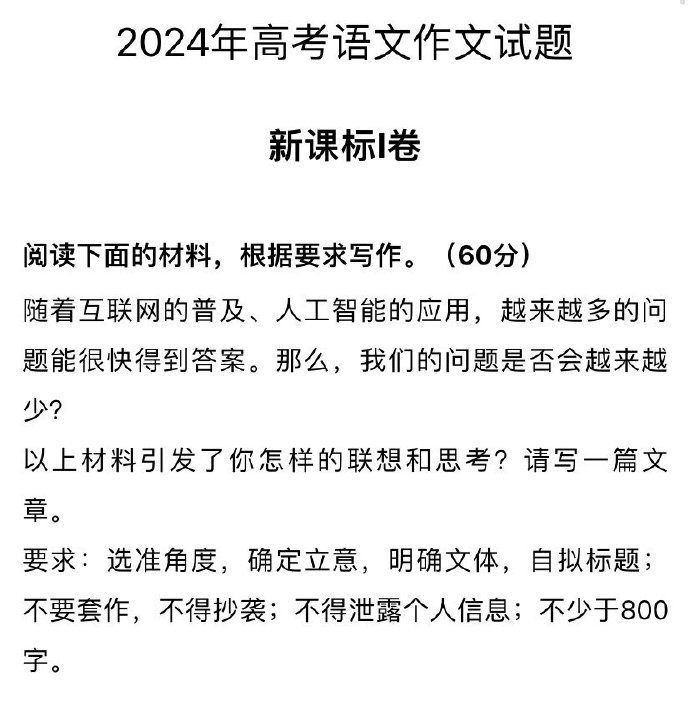

1995年,中国教育界迎来了一次重大的变革——高考制度进行了全面改革,其中最引人注目的变化莫过于作文题目的调整。这一变化不仅深刻影响了无数学子的命运轨迹,也在某种程度上塑造了一代人的价值观念和思维方式。本文将从多个维度剖析1995年高考作文改革的背景、内容以及其深远的社会影响,旨在揭示这场教育变革背后的历史意义与现实启示。

回顾那个时代,中国社会正处于快速转型期,改革开放的春风吹遍大江南北,人们的思想观念经历了前所未有的解放与更新。在这样的背景下,原有的高考作文模式显得有些滞后,难以完全契合时代发展的脉搏。于是,1995年的高考作文改革应运而生,试图通过引入更多元化的题目类型和更加开放的命题思路,激发学生的创造力与批判精神,培养他们独立思考的能力。

我们将按照大纲逐一探讨1995年高考作文改革的具体内容及其背后的意义。改革的核心在于打破传统框架,鼓励个性化表达。以往的高考作文往往遵循固定的格式,如议论文、记叙文等,而1995年的试卷上出现了更多开放性的材料作文,要求学生基于给定情境进行深入分析和自由创作。这种变化促使考生从被动接受信息转变为主动探索问题,学会了如何在复杂多变的现实中找到自己的声音。

这次改革还强调了对传统文化与现代价值观之间联系的关注。例如,有一道题目围绕“孔繁森精神”展开讨论,引导年轻人思考如何在继承优良传统文化的基础上,构建符合新时代要求的价值体系。这不仅促进了青少年对国家历史的了解,也加深了他们对个人责任和社会使命的理解。此外,还有一些题目涉及环境保护、科技进步对社会的影响等热点话题,体现了教育者希望学生能够关注世界发展趋势,成为具有全球视野的人才。

当然,任何一次改革都不可能一蹴而就地解决所有问题。虽然1995年的高考作文改革取得了显著成效,但在实施过程中也遇到了一些挑战。比如,部分偏远地区的教师由于经验不足或资源有限,可能难以准确把握新题型的教学重点;同时,部分考生因习惯了旧有模式而难以迅速适应新变化,导致成绩波动较大。针对这些问题,有关部门随后采取了一系列措施加以调整优化,并持续推进教育教学方法的改革与发展。

1995年的高考作文改革是中国教育史上的一个重要里程碑。它不仅标志着我国高等教育选拔机制向着更加公平公正、科学合理的方向迈进了一大步,也为后续几代人的成长奠定了坚实的思想基础。通过回顾这段历史,我们不难发现,每一次教育革新都不是孤立发生的,而是与整个社会的发展紧密相连。只有不断反思现状、勇于创新突破,才能确保我们的下一代能够在充满机遇与挑战的世界中茁壮成长。

在结束本次探讨之前,不妨再次强调一下1995年高考作文改革的重要意义:它不仅仅是一次考试形式上的调整那么简单,更是一场深刻的文化启蒙运动。它教会了无数青年学子如何以独立思考的姿态去观察世界、分析问题,并且勇于承担起推动社会进步的责任。时至今日,当我们回望那段岁月时,依然能感受到那份激扬文字间所蕴含的力量与温度。正是这样的力量,支撑着一代又一代人勇往直前,书写属于自己的辉煌篇章。

未经允许不得转载:» 1995年高考作文(1995年高考作文题目)

佰一阅读网

佰一阅读网